日常のありふれた音の記録です |

2016年11月 |

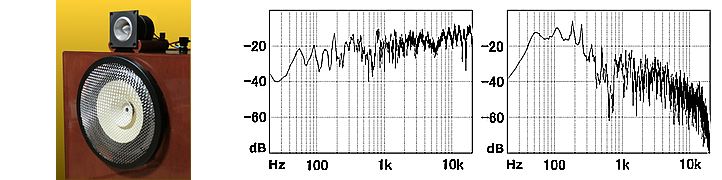

| 2016年11月30日 制作したスピーカー。いままで作ったことのない大きさと重量なので心配したが意外にも杞憂だった。制作時は特に問題なし。移動は横に寝かせ台車に載せてコロコロと運ぶ。セッティングもちょいと抱えてヨイショと動かす。この分なら60〜70kg級でも何とかイケそうだ。ただしセッティングには取っ手がないと難しい。もっともこれは何も手ぬかりが起きない時のコトであって、よろけたりすればどのような不祥事が起きるかはとうてい請け合えたものではない。前日トゥイーターは0.33μF、正相接続、バッフル面位置だったが、今日はどうしてもうまく繋がらない。いつのまにか変わっているのである。いろいろ試した結果、0.68μF、逆相接続、−6dB、バッフル面位置でつながった。あすはどうなるか分らない。時々刻々と変化しているので、急いでもしかたがないのである。そんなことよりも・・・・・ | ||

|

||

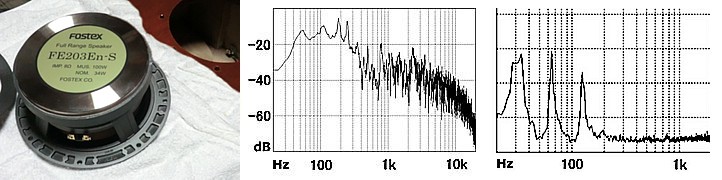

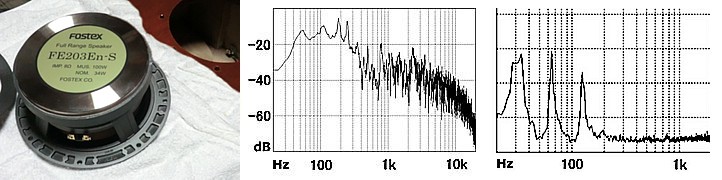

| 気になるのは190Hzと800Hzの共鳴である。190Hzの共鳴はスロート付きU字型共鳴管の構造上のもので、改良も対策も困難。これはあきらめるしかない。800Hzの共鳴の方はかなり耳ざわり。何とかしたいが原因はなんなのか。いろいろ調べてみると、開口部よりもむしろユニットのコーンを通して出てきているようだ。上の画像の中央は開口部の角の部分で周波数特性をとったもの。800Hzと2300Hzにピークがあり、1400Hzにも小さなピークが見られる。右のインピーダンス特性ても800Hzに小さなピークが出ている。スロート部分は200mmほどの長さなので、開管共鳴とすると800Hz付近になる。側板間の距離も400mmになるので、これも側板間の共鳴とすると近い値になる。バックロードホーンの作例でもこの辺りにピークが見られるものが数例あり、周波数は空気室の寸法とほぼ一致している。どちらが原因かは分らないが、悪条件が重なった結果かもしれないし、そんなに単純なものではないかもしれない。中にメモリーレコーダーを数台放り込んで録音すれば何かわかるかも知れないが、そんなややこしいことはやっていられない。この共鳴はスロート付きU字型共鳴管の構造上のものなので避けるのは無理。対策は可能だが面倒なことはしたくない。もともとスロート付きU字型共鳴管は設計も製作も簡単、補強程度の追加で低域の改善を、ということで制作したもので、せっかくのただ一つのメリットが台無しになってしまう。そんなのは絶対にイヤだ。さてどうするか。 |

| 2016年11月29日 制作したスピーカーは少しだけ設計に変更かあった。といってもバッフルと音道の仕切り板をつなぐ補強材で、余り板を出すのはもったいないからと追加したもの。ただし裁断の時に永久に失われてしまったので、代替材を調達して作成。補強というよりも組み立てるときの支えみたいのもので、なくてもあまり変わらない。スロート付きU字型共鳴管で、1820mm×910mm×21mmのラワン合板4枚から2台作製。442mmW×1000mmH×600mmD、推定重量はユニット込みで約47kg。ユニット側と開口部側の音道面積はそれぞれ716cm2と1348cm2になる。見るのも恐ろしい周波数特性だが、とうとう測定してみた。上の画像の中央はトゥイーターなし、ユニットの軸上1mの周波数特性でFFT長32768、FFT300回分の平均、右は同じくインピーダンス特性、下の画像の右は開口部での周波端数特性である。低域は50Hz以下急降下だが、これは今回ユニット側と開口部側の音道面積の比を1:2とした結果で、少しでも低域の音圧をかせぐため。インピーダンスの山は3つだが200Hzにも小さく出ている。周波数特性は54Hz、190Hz、140Hz、190Hzに山があり、600Hzを中心に落ち込み、800Hzにピークがある。本来ピークになるはずの110Hzのディップは予想外。原因はよく分からないが、ユニットと開口部からの干渉の結果でユニットのfocと関係がありそうだ。700Hzのディップと800Hzのピークはユニット後部のスペースの共鳴の影響と思うがよく分からない。6kHzを中心に落ち込みがあり13kHzに山があるが、これはユニットのもともとの特性らしい。190Hzと800Hzのピークは少し耳につき、6kHz中心の落ち込みが効いてややソフトな音色。全体としてはハイ上がりで予想外の低音不足である。もっとも長岡さんのバックロードホーンの作例でもD−57以降、低域が上昇気味の方舟3mの測定で、中高域に対し低域は5〜7dBの低下になっている。FE203En−SはSよりもSSに近いことを考えると、効率の悪い共鳴管ではこんなものなのかもしれない。低域を中高域のレベルにまで引き上げるには少なくとも4倍以上の音道面積は必用だろう。でもそんなものがまともに動作するとも思えないし、200kg近い巨大エンクロージャーは一般家庭では制作も設置も困難。あとは微調整でチマチマと音圧を稼ぐしかないのかも。 | ||

|

||

| 下の画像の中央はFT66Hを0.33μFのコンデンサーのみで正相で接続したときの周波数特性で、バッフル面位置から10mmほど後退して設置。逆相でも正相でも大差はなかったので取りあえず正相で接続している。やはり6kHz中心の落ち込みが効いてややソフトな音色になる。念のため2.2μF、0.68μFのコンデンサーとアッテネーターも試してみたが、アバレが激しくどうしてもうまく繋がらない。FE203En−Sはやはりなかなかの難物ユニット、お気軽に作ってお気楽に鳴らすというわけにはいかないようだ。 | ||

|

| 2016年11月26日 朝、初霜が降りた。寒さは厳しいがいい天気だ。いつも通りいつもの場所へ出かけたが、なんだか今日は音がない。しばらく録っていたが、あまりにも静かなので山を越えて反対側の山裾まで下りてみる。山道を登っていくとところどころにぎやかな場所もあるが、鳥が山の中を集団で移動しているだけなのですぐにどこかへ行ってしまう。実際に5分ほどでいなくなってしまった。位置的にも高くなるので今度は南の山を越えて騒音がやって来る。ふもと近くで折り返し、来た道を再び帰るころになると昼近い時刻、気温も上がり汗ばむような天気になった。今夜からはまた雨らしい。 | ||||

|

||||

| Sample.mp3 | 2分19秒、2.65MB なぜなのか今日は近くにやって来ない。後ろを通り過ぎる車の音だけが妙にリアルだ。人工ヘッド"Pelias"とPCM-D50で録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |||

|

||||

| 2016年11月20日 霧の休日。昨夜の雨で濡れた地表に、いつもより少し暖かい天気。ちょっとだけ別の季節、別の時間を思わせる朝だ。こんな日はいつも見えないものが少しだけ見えるような気がする。帰り道に所用があるので小型マイクのワンセットだけの軽装でキャンプ場へ。西の山肌に朝日が届くころやって来るのはいつもの顔ぶれの人たち。やがて霧も晴れて休日の日常が戻ってくる。10時を過ぎたころ早めに引き上げてお買い物。昼からまた雨かな。 | ||||

|

||||

| Sample.mp3 | 3分47秒、4.33MB どういうわけか今日に限ってこの場所だけに鳥が集まっている。そして一時間ほど経つとまたどこかへ行ってしまう。一見気まぐれに見えるけれど何か理由があるのか。よく分からない。小型マイク"Kalivan"とPCM-M10で録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |||

|

||||

| 2016年11月13日 昨日から天気も好転して昼間は暑いくらい。今日も快晴は疑いなし、ということでまだお天道様が昇らないうちから出かける。休日ということもあるが、なぜか辺りはいつもより静か。厚かましくも上空をひっきりなしに通り過ぎる航空機の音も不思議と遠慮がちだ。こういう日はしばしばあるのだけれど、どうもそのリクツがよく分からない。着いた時はいつも通りの音だが、上の池の方に上ってみると意外と賑やかである。これも理屈がいま一つ分らないが、気温が上昇気味のせいかも。8時前になると下の池には釣り客が陣取り、そのうち山歩きを楽しむ人もいつものようにやって来る。キャンプ場にはシートを広げて暖かい晩秋を楽しむ家族連れが一組。でも帰りには猫を忘れないように。いい朝、いい天気、いい日だ。 | ||

|

||

| Sample.mp3 | 5分16秒、6.03MB 昨日からこの季節にしては暖かい天気。いつもは早々に山の上の方に散って行ってしまう鳥も、今日は谷川の近くに集まって賑やかだ。人工ヘッド"Pelias"とPCM-D50で録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |

| :製作中のスピーカー。トゥイーターの置台はどうにか制作して塗装中。いつもの通り2本の木の丸棒を板切れでつないだ、極めてありふれたもの。せめて材質が真鍮とか鉛とかステンレスだとうれしいのだが、わが家の住宅事情はきわめて不安定。重量物なんて高い所には危なくて置けない。安全第一。そもそもそんなもの高くて買えない。これでいくしかないのである。懸案のユニットのグリルは一種類入手してみたものの、残念ながら材質が鉄。大きさはちょうど良いのだけれど、ユニットの周辺に錆びる鉄は置きたくないので考え中。なんだか本体以上に手間取りそうだ。本体の完成までに間に合うかな。 | ||

| 2016年11月6日 山を二つ越えて一路南へ。この辺りではわりと大きな神社の東の谷へ向かう。ここもイノシシは出ているが、まだそれほど多くはない。到着するとさっそく谷川に架かる小さな橋の傍でマイクをセット。山道はずっと奥まで長く続いているが、やっと軽トラが通れる広さである。両側は急斜面なのですれ違うのは到底不可能。のん気に歩き回っているわけにはいかない。近くの谷川沿いの小道に入り込み、そこでずっと録音。少し上に移動すると遠くの騒音が山を越えて入り込んでくる。今日は畑に来る人もいないが、上空にはひっきりなしに航空機の音。来た時にはそこそこにぎやかだった鳥の声も間もなくどこかへ消えてしまった。 | ||

|

||

| Sample.mp3 | 3分36秒、4.12MB 来た早々には近くで鳴いていた晩秋のウグイスも、ほどなく遠くへ散って行ってしまった。人工ヘッド"Pelias"とPCM-D50で録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |

|

||

| :製作中のスピーカーは下地の処理も終了。これから塗装なのだが、完成の予定は大幅に遅れて11月下旬になりそう。トゥイーターの置台も作りたいのだが、いまだに材料は未手配。それよりも困っているのがユニットの前面に付けるグリルである。スピーカーに敵意をもつキケン分子の多いわが家ではぜひともな必需品。ところがなかなか適当なものが見つからない。市販のものはどれも開口率が小さく不可。ステンレスの金網で自作を考えているが適当なワクがない。合板やMDFでは強度不足。金属では加工が大変だし鳴きやすい。メラミン樹脂のお皿、ナベの蓋、植木鉢、バケツに桶と、いろいろ物色中。困ったナ。 | ||