日常のありふれた音の記録です |

2016年9月 |

| 2016年9月29日 今年の秋はなんだか変だ。9月の半ばになってもアブラゼミが鳴いていた。初旬にはまだクマゼミも鳴いていた。その分ツクツクホーシはいつもより少なめ。それに降り続く連日の雨。なかなか思うように出かけられない。今日も午後になって出かけたら早速に雨。キャンプ場の東の谷は竹藪が一面に花が咲いて枯れ果て、実と雨の重さで先端が垂れ下がっている。それでも小さな新しい葉がまばらに生えだしている。いったいこれからどうなるのか。雨もだんだん本格的になり、午後3時半頃には引き上げる。もうすぐ10月、そろそろ鏡のような秋の空が見たい。 | ||

|

||

| Sample.mp3 | 4分48秒、5.49MB もうすっかり秋という感じだが、ずっと降り続く雨。今日は午後になっても気温が上がらない。小型マイク"Slivikin"とPCM-M10で録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |

| 制作したFE83−Solのスロート付き共鳴管。もはや言葉にできないほどの異様な音である。ユニットそのものはその後かなり落ち着いた音になりオーバーシュートしなくなった。以前旧タイプのFE103で何度か経験した、鳴らしはじめの華麗な音らしい。この音は普通はせいぜい数時間か半日程度で消え、あとは面白みのない音に変わって、ここからがエージングになるのだが、意外と長くつつくのかも知れない。吸音材はその後少し増えて、2月に制作したU字型共鳴管の5/6ほどに変更。強い共鳴のピークが複数あるとともに、逆相のようなうつろな感じがあり、どこか落ち込んでいる帯域があるようだ。簡易に開口部で周波数特性を取ってみたが、60Hz、210Hz、310Hzに大きなピークがあり、70Hz〜100Hzに谷、340Hz〜450Hzが深く落ち込んでいる。もともと細身の共鳴管は高次の倍音の共鳴が強く出で抑え込むのが大変なのだが、さらに悪い状態になっているようだ。共鳴のピークを潰す方法はいくつかあるが、下手にいじると低域のレスポンス全体が低下してしまう。安全無害で確実なのは共鳴器を使って吸収する方法だが、そんな面倒なことは絶対にイヤだ。それに落ち込んだ帯域を持上げるには基本的な設計の変更が必要だろう。これは前作よりもさらに難物。何だかいよいよ心配になってきた。 | ||

|

| 2016年9月17日 めずらしく午後になってから出かける。山を2つ超えて、というよりぐるりと大きく迂回して南へ。この辺りでは大きな神社の東にある谷へ。結構深い谷らしく、わりと大きな川が流れ出ていて、水が絶えることがない。ここへくるのは今年になって5回ほど。初めての場所だと思っていたのだが、3回目おたりでやっと以前にも何回か来たことがあるのを思い出した。両側の斜面に広がる畑は今はほとんど廃畑となっていて、昔とはかなり様子が変わっているのだろう。軽トラがやっと通れる広さの舗装された坂道が谷の奥へずっと通じているが、まだ終点を確かめたことはない。南の斜面にある大きな竹林は、去年花が咲いたらしく、一斉に枯れて白っぽい姿を晒している。出かける時にはまずまずだった天気も次第に崩れはじめ、16:00前には本格的な雨。8月に制作した防雨カバーが役に立ったが、人間はずぶ濡れになった。どこかで雨宿りすれは良かったかも。 | ||||

|

||||

| Sample.mp3 | 6分7秒、7.00MB 雑然としているが、活気があり、どこかのどかな初秋の午後。遠くからは畑仕事に来ている人のラジオの音がかすかに聞こえてくる。人工ヘッド"Pelias"とPCM-D50で録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |||

| 9月7日に改造したスピーカーは、その後吸音材を1/4に減量。完全にゼロではやはり共鳴音が少し気になる。低域端の音圧は1〜2dBほど上昇。これは聴感でもはっきり分かるほど。周波数特性だけ見るとスロート付きの方がいいのだが、果たしてどうなのか。正直なところよく分からない。スロート付きの方は中低域が少し痩せる感じがある。ただ軸上1mの測定ではほとんど分らない。スロートのない方が癖は多いのだが、ボーカルが自然でのびのびとしている感じもする。なんだかまた心配になってきた。 | ||||

|

||||

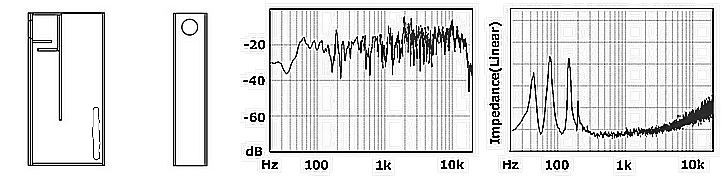

| 2016年9月7日 制作予定のスピーカー2機種。なんだか不安である。そこでテストケースとして、2013年11月に制作したU字型共鳴管をスロート付きに改造してみた。上が改造前で下が改造後。裏板下部に適量のグラスウールを入れている。ユニットを外してみると中央の仕切り板のユニットの背面部分に補強板が入っていて、予定していたスロートの長さが確保できなかったが、傾向ぐらいは分かりそう。測定は6畳洋間で、ユニットの軸上1m。FFT長は32768で、FFT300回分の平均である。インピーダンスカーブの山は3つから4つに増加。周波数特性も深いディップは縮小し、広い谷の部分は音圧が上昇。最も低いピークは1〜2dBぐらいの音圧上昇を期待していたが、これは測定からは確認できない。耳に付く共鳴音は意外と少なく、吸音材ゼロでもいける感じだ。これだけ見るとそんなに悪いというわけではないのだが、気になる点もいくつかある。200Hzに鋭いピークがあること。それに300Hz以上の中低域の音圧が僅かに低下している。そして最後は致命的。やっぱり音が変。あとは作ってみるしかないようだ。 | ||

|

||

|