日常のありふれた音の記録です |

2009年12月,2010年1月,2月 |

| 2010年2月23日 2月の第3土曜日の深夜は当地では会陽の行事。この日は毎年の事ながら特に寒い日になることが多い。すぐ近場なのだが、どういうわけかこの行事の実物を今まで一度も見たことがない。たぶん一生見ないで終わるのだろう。まあそんなことはどうでもいいのだが、この行事が終わればまもなく春。週が明けてとつぜん暖かくなってきた。わが家の極悪猫も暖かい空気に浮かれて毎夜ネコジャネコジャを踊りだす。梅は開き始め、鶯の声も聞こえてきた。オイラも春の気配に浮かれてさっそく出掛ける。行き先はいつもの谷川。冬は音源が接近することか多くて面白いのだが、録音機のレベル設定を誤ってクリップさせることも多い。今回も1mまで近づいて歪み始めたので、慌ててレベルを下げたりして・・・。こういういい加減な録音をすると後の処理が面倒だ。 | ||

| Sample.mp3 | 1分29秒 1.71MB 歪んだ部分をカットしてつなぎ合わせ、録音中にレベルを変えたのを一定に補正。それでも歪みは少し残っている。実験用マイク(Experimental microphone)とICR-PS501RMで録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |

| 2010年2月17日 いつかバラして・・・、その日はじきにやって来た。いったんユニットと端子盤を取り外し、ネットワークと吸音材を取り出して、再びユニットを取り付ける。端子盤の穴はありあわせの合板で塞ぎ、配線を引き出して天板の上に置いたネットワークと仮結線。ウーファーはマグネットカバー付きの防磁型でプレスフレーム、表面はプラスティックの飾り板付き。トゥイーターも簡易防磁型でフレームはプラスティック、同じくプラスティックのバックキャビティー付き。ネットワークは両方とも12dB/octで、コンデンサーの値は読めないが多分双方とも10μF、これに小容量のフィルムをパラっている。トゥイーター側とウーファー側のコイルはそれぞれ0.39mHと0.47mH。ウーファー側のコンデンサーにはシリースに1.5Ωの抵抗が入っているが、これはネットワークの共振によるピークの低減用。今回はユニットには手を加えないことにする。トゥイーターのバックキャビティーを取り外すのはちょっくら面倒だし、ウーファーはボイスコイル、エッジともストロークがあまり取れない設計になっていて、ダンパーにはすでに4箇所切り欠きが入っている。エンクロージャーは天地、側板が11.5mm、バッフルは24mm、裏板は15mm。天板と側板は強度不足なので補強が必要。吸音材がゼロの状態で鳴らすと、ダクトから共鳴音が出てくるが、これは共鳴器を取り付けて吸収すれば何とかなりそうだ。 | ||

|

||

| Sample.mp3 | 1分35秒 1.81MB 円張川のいつもの場所で。今年の2月は例年より暖かい日が多く雨も多い。谷川の水量も豊かだ。実験用マイク(Experimental microphone)とICR-PS501RMで録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |

|

||

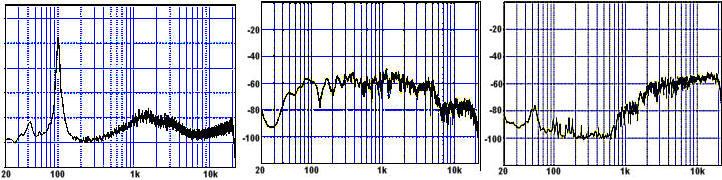

| 左は総合インヒーダンス特性で垂直目盛りはリニア、真中はネットワークを通したウーファーの周波数特性、右は同じくネットワークを通したトゥイーターの周波数特性である。測定時の条件の差でレベルは少し異なっている。インヒーダンス特性からfocは100Hzで裸のfoは85Hz。fdは思ったより高めで55Hz、これは内容積とダクト寸法から計算しても同じだった。かなりダンプされたバスレフである。ウーファーは5kHz付近に大きなピークがある。原因はセンターキャップの鳴きで、複合素材のコーンとは異なり単一の素材。裏側に鳴き止めの9mm×9mm位の黒いテープ状のダンプ材が貼り付けてあるが、殆んど効果はないようだ。ネットワークを通さない状態ではこのピークは低域のレベルを大きく上回る。トゥイーターはクロスオーバー以上は緩やかな右上がり。foは850Hzだが400Hzにもfoより高い山がある。さて、どうするか?。ネットワークのコイルを交換していると、本体の価格を上回るので取り止め。吸音材はゼロの方向に。何はさておいてもお安く仕上げる方針とする。というわけでただ今調整中。どうなりますことやら・・・。 | ||

|

|||||

| Sample.mp3 | 33秒 629kB 地下街にて。実験用マイク(Experimental microphone)とICR-PS501RMで録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | ||||

| 2009年12月14日 珍しく早めに起きだして出掛けてみた。本日の天気は申し分ないが、このところ降ったり晴れたりで、谷川にはそこそこの水量がある。道路沿いに移動して3ヶ所で録音。谷川の途中にある小さな池の水の青が妙に鮮やかだ。山は紅葉、黄葉もほとんど落ちてしまって、わずかに散り残った木々の葉が逆光に透けて彩を添えている。まもなく本格的な冬の到来である。2時間ほどの滞在のつもりが、好天に浮かれてあちこち散歩しているうちに昼近くになってしまった。数日後には寒さも厳しくなりそうだ。 | ||

|

||

| Sample.mp3 | 1分30秒 1.72MB 2日ほど雨が続いたので何とか谷川と言える位には水量が増えている。向こう岸は傾斜60度の斜面、こちら側は平地から2mほど落ち込んだ形だ。流れの幅は数十センチほどのごく小さなもの。ところどころに段差があって慎ましい水音をたてている。実験用マイク(Experimental microphone)とICR-PS501RMで録音。(すべての音響効果をOFFにして、ヘッドフォンでお聞き下さい / Please turn off all of sound effects and use a headphone) | |

| 自動販売機の缶コーヒー、自宅では使わないが、外へ出るとしばしばお世話になる。ところがここ4〜5年、各社の製品がどんどん甘くなってきた。ボクなんかはひとくち飲むとたちまちお手上げになる。特に微糖とか超微糖とか銘打っているものは死ぬほど甘いので、恐ろしくてとても試してみる勇気がない。最近はもっぱらブラックとお子様用のコーヒー飲料である。こちらは真っ当なフツーの甘さだ。身近でもブラックの愛飲者がだんだん増えてきている。やはり微糖のコーヒーは甘くて飲めないと言う。一つの価値基準ができると、皆一斉にそちらへ突っ走る、というのが国民性だが、消費者無視という気がしないでもない。一体どうなっているんだ。 | ||